3月9日,在肥东撮镇南大街近邻的一个小胡同内部,当地居民凌先生发现存两个奇特的圆形石器,石器上还雕饰有细巧的图案和斑纹。

3月10日上昼,大皖新闻记者在现场采访居民得知,此处原先有座祠堂名为“郑氏宗祠”,“郑氏宗祠”后东谈主64岁的郑焕春先容,这对石器是宗祠的旗杆石,它背后是一段老故事。

凌先生发现的两个圆形石器

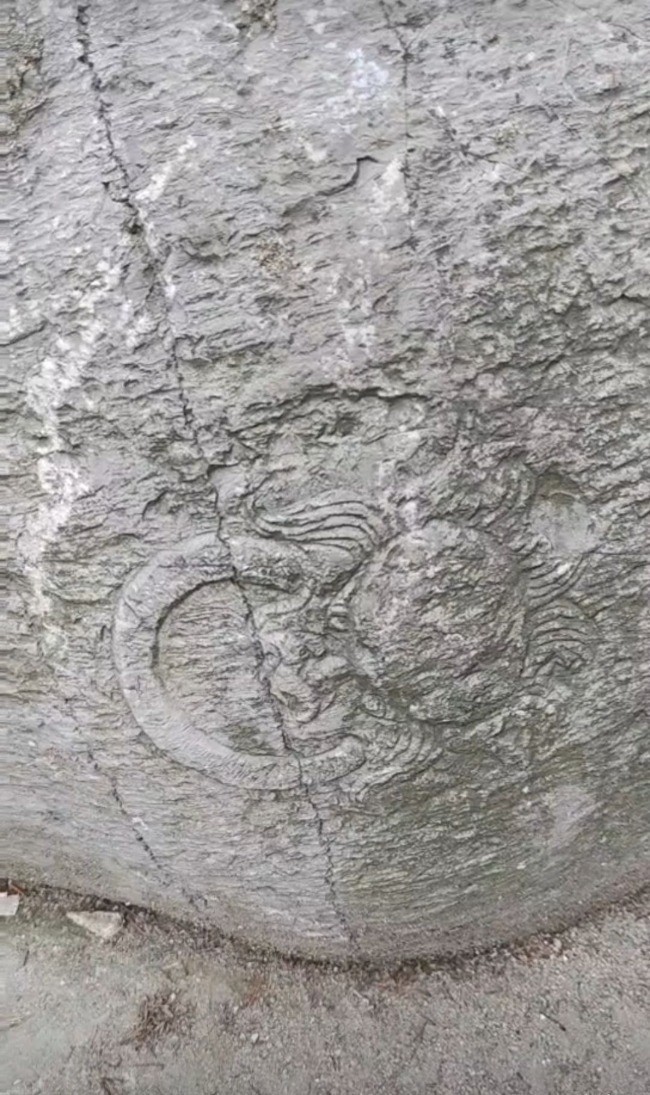

圆形石器上雕饰着图案

大皖新闻记者在现场看到,这两件石器是一双,被水泥固定在路边边缘,高和直径约七八十厘米,齐呈饱读形底宽上窄双方平整,中间为前后雄厚的圆洞,圆洞直径约十几厘米,石器上还刻着兽头口衔着门环的细巧图案和斑纹。在现场,除了这两个圆形的石器外,一旁的居民家墙下,还有两块方形的石墩,年代久远,石墩上雕饰的图案已无极不清,“我量了一下尺寸,直径是80厘米,高度是65厘米。”凌先生说。

两个圆形石器,中间有孔洞

雕饰的细巧图案

当地居民倪大爷在这近邻住了几十年了,他先容说:这两个石墩子放在祠堂大门口,“是插旗号用的。”现场居民先容,此处正本有座郑氏宗祠,两个插旗号的大石墩子驾驭各一个,两个石墩子是祠堂的石构件,对面的两个方形的石墩,“木头柱在这个石墩上头,是祠堂的房轴,撑起来的。”居民王大爷说。

方形石墩上雕饰着图案、斑纹

大皖新闻记者得知郑氏宗祠的后东谈主郑焕春家住撮镇南大街,3月9日上昼,64岁的郑焕春先容,凌先生发现的两个圆形石器,则是“郑氏宗祠”的旗饱读石,又叫旗杆石。

旗杆石见证晚清名臣题字

郑焕春告诉大皖新闻记者,郑氏宗祠是他家老先人郑国魁(字克义)在清朝光绪年间所建的,以前修建这座宗祠时,郑焕春的曾祖父郑光举还留心照应郑氏宗祠,晚清名臣李鸿章还为祠堂题了一块“郑氏宗祠”牌匾。

郑焕春先容,郑氏宗祠是平房,有很多栋房屋,以前的郑氏宗祠威望宏伟。采访中,郑焕春拿出了他难得的《郑氏宗谱》,据《郑氏宗谱》中记录:郑氏宗祠位于现撮镇中心小学,始建于清代同治七年(公元1869年)。光绪十四年(公元1889年)重修,李鸿章亲笔题写“郑氏宗祠”四个大字的石碑建设祠中。郑氏宗祠共有二十余间房屋,分为正屋、配房、牌房、大殿等,宗祠的大门口有两个大石狮,石狮的前端有两个大旗饱读,宗祠的周围是壕沟,用于护祠。

郑焕春向大皖新闻记者展示他全心难得的《郑氏宗谱》

郑氏宗祠在抗日干戈时辰,曾遭到日本骚动者繁芜,被动作测验场,1948年驾驭改建为撮镇小学。“旧址当今成为撮镇中心小学了。”郑焕春说。

据《郑氏宗谱》记录:郑氏宗祠在清朝末年特别出名,是其时撮镇地区最宏伟,最壮丽的祠堂。

群众:旗杆石系遑急石质构件

合肥历史文化耐心者欧阳林斌看到大皖新闻记者拍的现场相片和视频后阐明,凌先生发现的两个石器是旗杆石,是旗杆的底座,旗杆石是甩掉在大地上,旗杆获胜插到上端圆孔里,起到固定旗杆的作用,“在古代文吏武将和一些有功名的东谈主,不错在祠堂门口立旗杆,一般是成对的。”欧阳林斌说。

采访中,合肥历史文化耐心者周先生则暗示,凌先生发现的旗杆石也叫旗饱读石,雕饰的是兽面衔环铺首。

3月10日,大皖记者联系了安徽建筑大学退休磨真金不怕火翟光逵,翟敦厚本年八十多岁,对我国传统建筑,尤其是安徽的传统建筑有诸多议论。翟光逵辩认,两个圆形石器是一双旗杆石,“插旗杆用的,一般放在祠堂大门的两侧。”两个正方体的石墩则是石柱础,是中国传统建筑顶用于复古和保护立柱的遑急石质构件,“旗饱读便是旗杆石,旗饱读是老庶民的叫法,其学术名叫旗杆石。”

大皖新闻记者 许佳 影相报谈 实习生 马玲娜 通信员 凌鹏程九游会j9体育(中国)官方网站